このようなお悩みはありませんか?

- 胃酸の逆流を感じる

- 胃痛やみぞおちの痛みが続いている

- 胸やけや胃もたれを頻繁に感じる

- のどに違和感やつかえ感がある

- 黒い便や血が混じった便が出る

- 急激な体重減少や食欲不振が続く

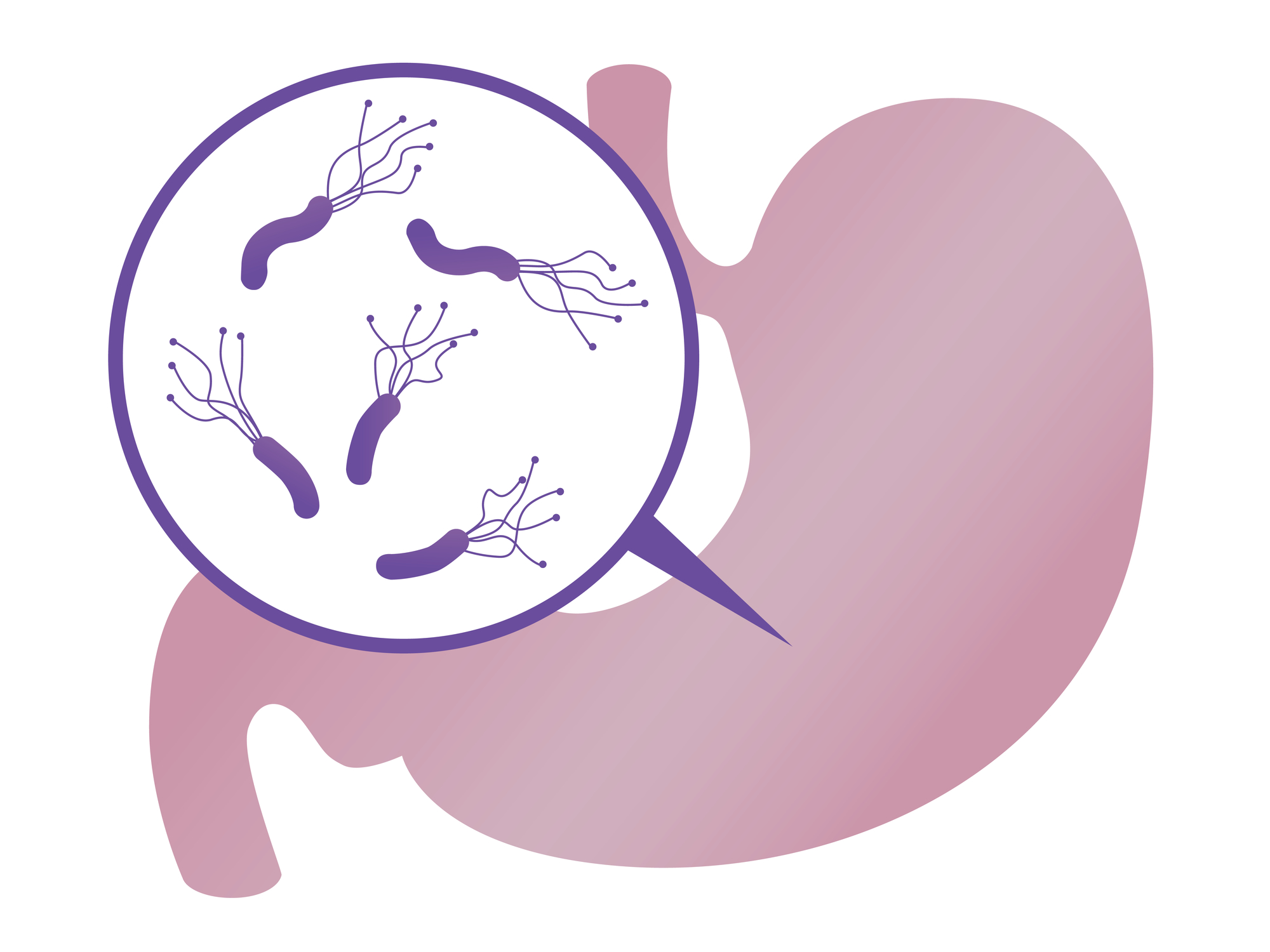

- ピロリ菌に感染している、または過去に除菌治療を受けた

- ご家族で胃がんやピロリ菌感染の方がいる

- 40歳以上で胃の検査を受けたことがない方

上記のお悩みがある方は、食道や胃に何らかの異常がある場合がございます。胃がんなどの重篤な病気であっても早期に発見することで完治できることもあります。病気の早期発見のためには胃カメラ検査を受けることが重要です。

胃カメラ検査について

当院では、内視鏡検査は全て数多くの内視鏡検査・治療を経験してきた内視鏡専門医が担当します。 胃カメラ検査では咽頭から食道、胃、十二指腸の上部までの上部消化管を直接観察することができます。上部消化管粘膜全域を観察し、最新の機器と技術を使ってリアルタイムに診断します。さらに、異常と診断された局所から極少量の組織を採取・回収して病理検査を行いさまざまな疾患の確定診断を行っております。また、当院ではピロリ菌感染の診断にPCR法を採用しておりますの、上部消化管内視鏡で吸引した胃液を含む排液から、ピロリ菌感染の有無と治療薬の選択を検査後1時間程度で判定できます。

胃カメラ検査を受けるべき症状

胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)は、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察できる検査となります。次のような症状がある方は、一度医師に相談し、胃カメラ検査を検討してみましょう。

①胃痛・胸焼け・胃もたれなどの胃の症状

胃痛やみぞおちの痛みが続いている場合には胃に何らかの異常がある可能性があります。特に、空腹時や食後にズキズキとした痛みを感じるようであれば、胃潰瘍や胃炎の可能性があり、胃カメラ検査によって原因を明らかにする必要があります。また、胸やけや胃もたれといった症状も、逆流性食道炎や機能性ディスペプシアなどの病気が隠れていることがあります。症状が慢性的に続くようであれば、胃内視鏡検査での確認を行いましょう。

②のどの違和感やつかえ感などの食道の症状

のどの違和感やつかえ感、声がれなどがある場合は、食道や咽頭の病変が関係している可能性もあります。そのため、胃カメラ検査を受けてその原因を診断することが重要となります。

③黒い便や嘔吐などの出血

黒い便(タール便)や血の混じった嘔吐があった場合は、消化管からの出血が疑われます。消化管からの出血は緊急性を要するケースもあるため、早急な受診と胃カメラ検査が必要となります。

④体重や食欲などの変化

急激な体重減少や食欲不振が続くときも、胃がんやその他の重大な疾患が隠れている可能性があるため、精密検査としての胃カメラ検査を受けるようにしましょう。

⑤ピロリ菌感染や定期検査

ピロリ菌に感染している方や、過去にピロリ菌の除菌治療を受けたことがある方は、定期的なフォローアップとしての胃内視鏡検査が推奨されています。加えて、40歳を超えた方でこれまで一度も胃の検査を受けたことがない場合、症状がなくても一度チェックしておくことで、食道・胃・十二指腸における病気の早期発見・早期治療につながります。気になる症状がある場合は、我慢せず早めに内視鏡専門医へ相談するようにしましょう。

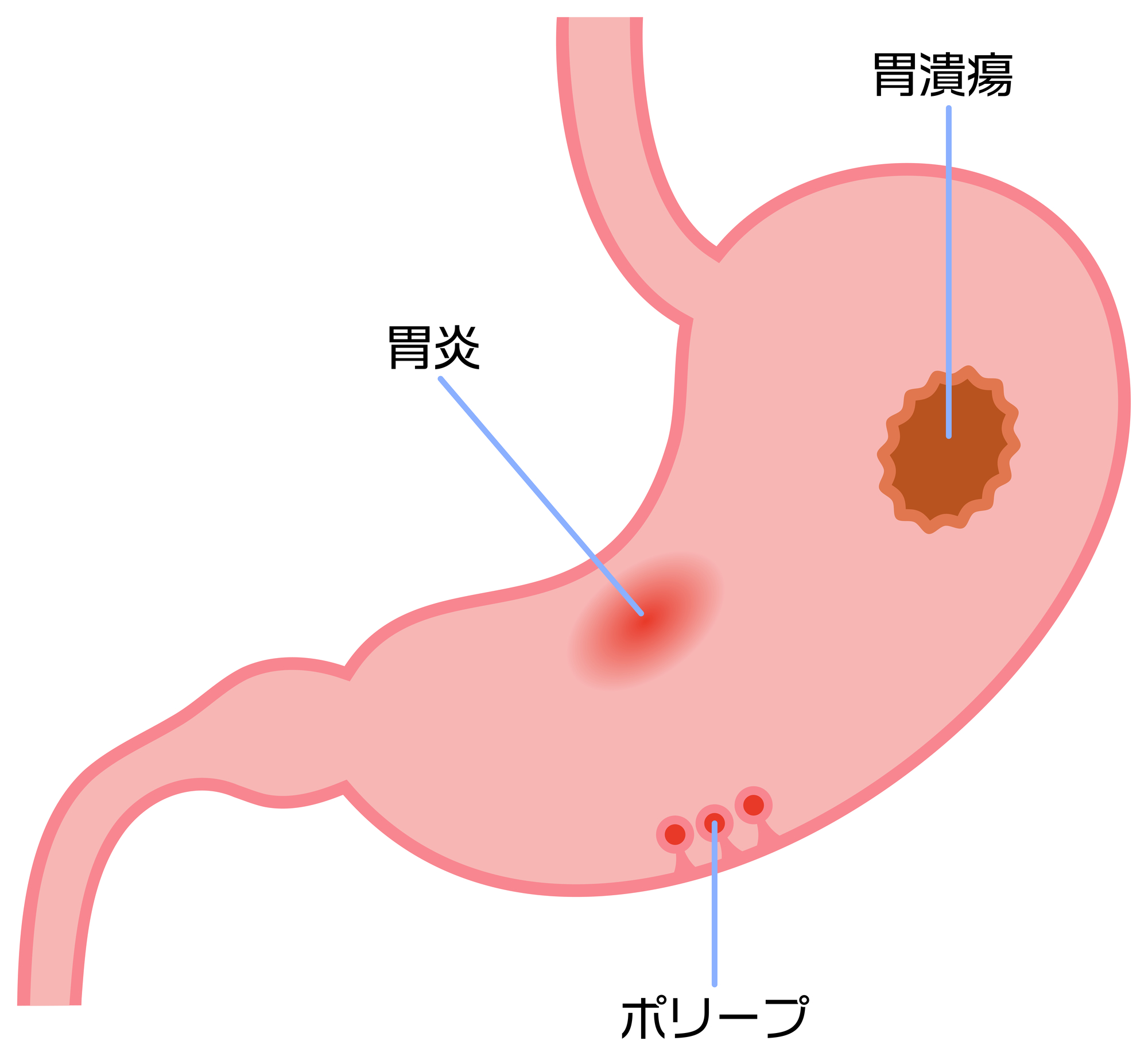

胃カメラで分かる疾患

下痢をしたことが無い方はいないように、胃の痛みや胸焼けを感じたことが無い方もいないと思います。持続的あるいは繰り返し症状がおありの方は既に胃がんや潰瘍など直ぐにも治療が必要な疾患が見つかるかも知れません。しかし、多くの胃や十二指腸の疾患の原因とされるピロリ菌感染や早期の食道、胃、十二指腸のがんなどの腫瘍はまったく症状が無いことがほとんどです。特に胃がんは日本人に多いがんで、進行するまで自覚症状に乏しく、進行してもあまり強い症状を起こさないこともあります。無症状のうちに検査を受けて早期発見すれば、最近では食道がん、胃がん、十二指腸癌も大きな手術を受けずとも内視鏡で切除して完治させることも可能となっています。胃がんや胃潰瘍を始め多くの胃・十二指腸疾患の原因であり胃に常在しているピロリ菌は現在では幼小時期に母子感染していることが分かっており、ご家族に胃がんや胃潰瘍などの病気で治療された方がいるといった胃がん発症リスクが高い場合には、特に定期的な胃カメラ検査が重要です。胃カメラ検査では食道、胃、上部十二指腸の粘膜全域を詳細に(なめるように)観察し早期がんの発見とともに、ピロリ菌感染と感染による胃粘膜胃の変化を把握することができます。長年のピロリ菌感染によって起こってしまった萎縮性胃炎は、除菌治療とともによくなってしまうわけでは無く、徐々に回復して正常な胃粘膜に近づいていきます。しかしその速度と程度は人によって様々で、治癒していく過程でがんを発症することも希ではありません。

一方で食道がんは全世界で7 番目に多いがんで、男性に多く、男女比は約5.5:1 となっています。食道がんは主に扁平上皮がんと腺がんの2種類がありますが、日本人では90%以上が扁平上皮がんです。日本人の食道がんはアルコールと最も関係が深いと言われています。特にお酒を飲むと顔が赤くなる人は注意が必要です。ビール1杯程度でも赤くなる方が毎日お酒を飲むと食道がんのリスクが高くなります。それは、アルコールが体のなかで分解されることによって発生する発がん性物質の1つであるアセトアルデヒドのためだと考えられています。お酒を飲むと顔が赤くなる人は、アセトアルデヒドを分解する力が弱いため、体の中に溜まりやすいのです。日本人の約4割が、アセトアルデヒド分解酵素の働きが悪く、アセトアルデヒドが体に溜まりやすいといわれており、お酒を飲み出した頃は直ぐに赤くなって沢山飲めなかったのに、毎日のように飲んでいるうちに飲めるようになって、その後も毎日のように飲んでいるような方は食道がんのリスクが高いので要注意です。喫煙や歯周病も食道がんの発症要因とされてます。

食道はそのほとんどが胸の中(胸腔)にありますが、左右は肺と心臓、後ろは胸椎、前は気管支と大動脈弓に囲まれており、体表から食道に到達することが大変難しく、外科的な手術が極めて困難でした。私も研修医の頃食道癌の患者さんを担当すると術後は一週間以上ICUで眠らされ、人工換気下に置かれ、復帰するまで大変な苦労が必要でしたので、食道癌にだけはなりたくないと考えていました。しかし、近年の医療機器と技術の進歩から、極早期の食道がんあるいは前がん状態で見つけて、内視鏡で局所だけを削り取って根治させる、手術に比べれば極端に侵襲の小さな治療方法が可能となりました。食道を狭帯域光で拡大視することによって、がんの範囲と深さが診断できるようになりました。また食道がんも早期で発見できれば胃がんや大腸がんと同様に大手術を受けずとも、内視鏡で病変部分だけを削り取る治療で完治させることが可能になりました。

当院の胃カメラの特徴

当院では、日本消化器内視鏡学会認定の消化器内視鏡専門医・指導医が胃カメラ検査を担当します。検査では、患者様の負担を最小限に抑えられるよう配慮し、患者様にとって安心安全かつ正確な検査を行います。また、胃カメラ検査に抵抗のある方でもご安心頂けるよう、鎮痛剤を使用した胃カメラ検査を推奨して行っております。大腸の内視鏡検査は多くの方が鎮静剤を使わなくとも、検査から治療まで全くどうもないとまでは言えないまでも、十分平気で耐え得ます。しかし、胃カメラはなかなかそうはいきません、細いとはいえ管を飲み込まなくてはなりませんので、どうしても嘔吐反射や咳、くしゃみが起こります、それを我慢するのは容易ではありません。苦しがっている患者様には十分な検査が行えない場合もあります。これは口からでも鼻からでも実はあまり変わりありません。しかし、検査時間は通常5-10分ですので、鎮静剤の量も少なく済み、ほとんどの方が検査後30分以内に覚醒できます。鎮静下では拡大しも可能な最高レベルの内視鏡を使用した精密検査が受けて頂けますので、できるだけ鎮静下での検査をお勧めしております。もちろん、少数の方ですが、検査中何ともない方もおられます、そのような方は申し出て頂ければ、もちろん無鎮静で検査を行い、終了次第、結果説明を聞いて、帰宅して頂けますし、車の運転も可能です。

忙しい方や遠方の方のために、検査日のみ来院を実現しています

通院に時間がかかる方、仕事や育児などで忙しい方のために、当院では検査前後の診療は、出来るだけ検査当日に行い、検査後の結果説明(当日説明できない病理検査結果など)もオンライン対応しております。検査日のみの来院で、内視鏡検査が可能となっております。

上部消化管内視鏡でのピロリ菌診断は最新の胃液を採取するだけのPCR法で行います

新型コロナウイルス検査でご存じの唾液や鼻腔ぬぐい液で感染の有無を診断するPCR法です。内視鏡検査時に得られる上部消化管内視鏡廃液(胃液を含む)を検体として、追加的な侵襲なしに、感染診断のためのヘリコバクター・ピロリ核酸のみならず、クラリスロマイシン耐性に関与する遺伝子変異も同時に検出可能です。・検体を採取してから約50分で結果判定が出るので、内視鏡検査当日に除菌の必要性と適切な除菌薬の選択まで出来てしまいます。

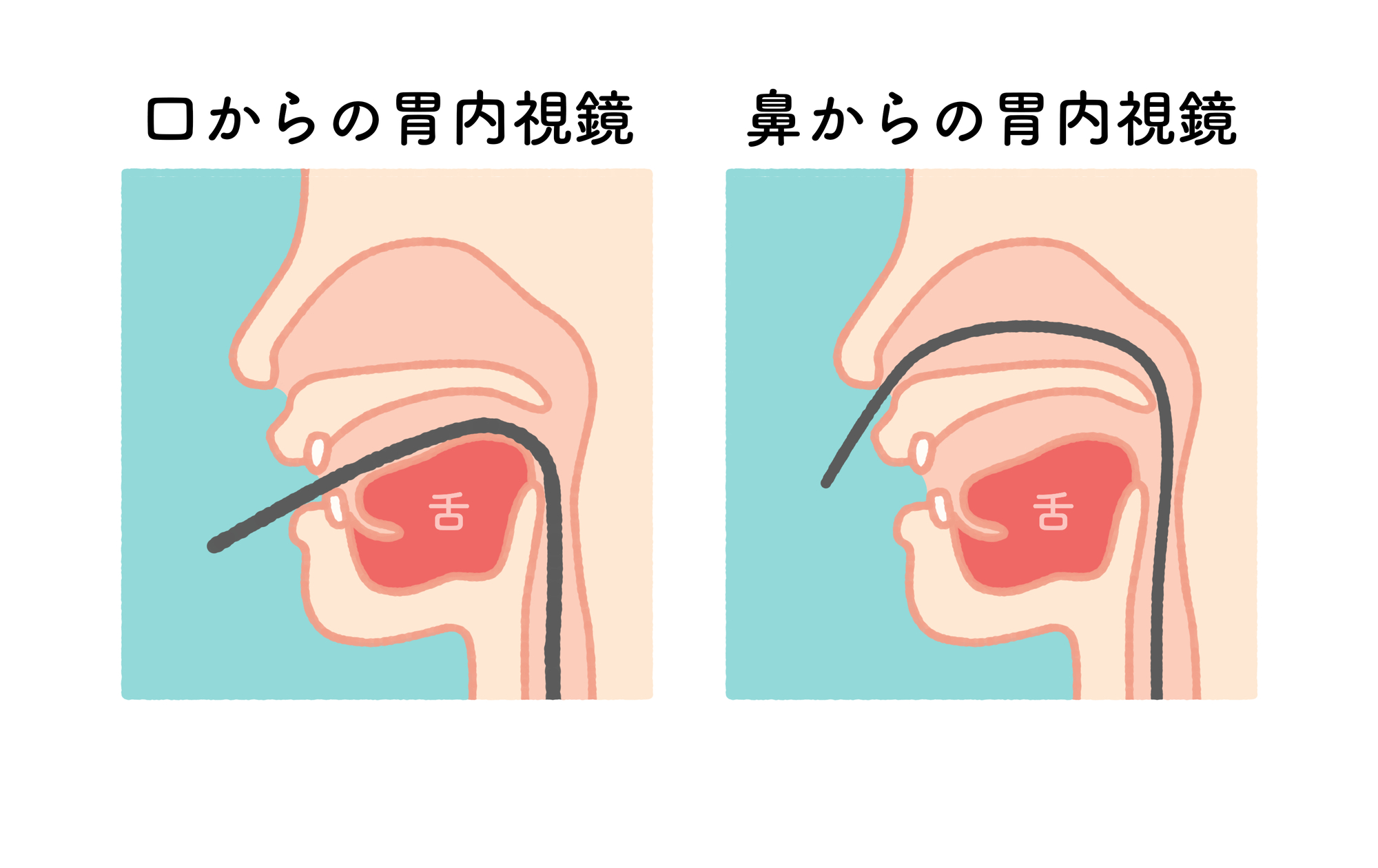

経口・経鼻内視鏡検査のどちらも選択可能な検査

当院では、経口内視鏡検査と経鼻内視鏡検査のいずれも行うことが可能です。

口から挿入する経口内視鏡検査

経口内視鏡検査で使用するスコープは経鼻内視鏡検査で使用するものよりも太いものになりますが、鮮明な映像を映し出すことで疾患を効率的に早期発見することができます。

鼻から挿入する経鼻内視鏡検査

下顎の小さい方や、咽喉頭反射の強い方には、希望に応じて経鼻内歯鏡検査を行います。 経鼻内視鏡検査では、口から挿入する経口内視鏡検査よりも細い直径5〜6mm程のものを使用します。また、鼻から挿入することにより舌の根元にスコープが当たらないため、嘔吐反射が起こりづらいというメリットがあります。最新の内視鏡はCMOSイメージセンサーが使われており、経鼻用の細径内視鏡も高画質にはなりました。しかし、レンズを動かす光学拡大機能は搭載されていませんので、拡大視が出来ません、疑わしい病変が見つかった際には拡大視の出来る経口の内視鏡での再検査が必要となることも十分に心得て下さい。

鎮静剤を使用し、検査の痛みを軽減

経口内視鏡検査は、スコープが舌の根元に当たることで嘔吐反射を起こしやすい傾向があるため、抵抗がある方も多いと思います。そのため当院では、患者様の痛みや苦手意識を軽減できるよう、鎮静剤を用いて眠ったような状態で行う胃カメラ検査を推奨して行っております。

検査終了後に静養できるリカバリースペースを完備

当院では、胃カメラ検査後に院内でお休みいただくリカバリースペースを完備しております。検査で鎮静剤を用いた場合は、検査終了後、患者様が横になったままリカバリースペースまで移動し、鎮静剤の効果が切れるまでお休みいただけます。検査後、意識が朦朧とした状態で院内を移動していただく必要がありませんので、安心して検査を受けて頂けます。鎮静剤がしっかり切れた後にご帰宅頂いております。

最新鋭の内視鏡機器を導入しています。

⑤高精細内視鏡システム、cmosセンサー搭載のハイビジョン内視鏡システムと大画面4Kモニターで従来の方式では発見が困難であったかもしれない微細な粘膜構造の変化も、観察しやすくなりました。

⑥拡大内視鏡観察、内視鏡の先端には対物レンズを移動させる方式の拡大機能が装着されています。スマホのカメラなどのデズタル拡大ではなく顕微鏡と同じ光学的拡大機能です。内視鏡で顕微鏡に匹敵する100倍程度の拡大観察が可能となったので、すべての最終診断を組織採取して行う病理診断に頼らず、検査時にリアルタイムの診断が可能となってきました。

⑦画像強調観察(image-enhanced endoscopy : IEE)、顕微鏡で組織を観察するには実は組織を染色して見たい部分を色分けする作業が行われます(染色)。内視鏡でも実際に色素を散布してその場で表面を染色する事が可能で以前から色素法として診断の助けに行われています。最近では、更に進化して、腫瘍の特徴である、表面構造の変化と血管新生による血管走行の変化を強調する方法が開発されました。通常の内視鏡は白色光と呼ばれる太陽光に近いすべての波長を含んだ光を当てて、実際の色に近い画像を見ることが出来ますが、近年開発された狭帯域光法は、分光法により血管と表面の構造を強調して画像化することを可能としました。狭帯域光法に拡大観察法を組み合わせることによって染色した標本を顕微鏡で観察するのに似た原理で内視鏡で組織の微細構造の観察が可能となりました。この方法で観察すれば、検査時にリアルタイムに腫瘍であるか否かを診断し切除の必要性を判断することが出来るようになったのです。

⑧人工知能(AI)診断、当院では最近開発された大腸内視鏡検査中にリアルタイムで腫瘍の検出を支援するAlシステムを導入しました。胃癌のAl診断は背景の炎症もあり大腸よりも難しく現在のバージョンでは異常を指摘するのみで、がんを特定するには至っていませんが、2024年秋にはディープラーニングによって胃がん病変を特定出来るまで進化したバージョンが汎用化され、導入出来る予定です。最終診断を行うことは依然として我々専門医の仕事ですが、Alという道貝を上手に使いこなせば.内視鏡診断はより正確になることは間違いありません。

胃カメラと大腸カメラを同日に実施可能

当院では、胃カメラ検査と大腸カメラ検査を同日に受けることが可能です。同日に2つの検査を終えられることで、検査の際の食事制限などが一回で済み、日程調整もしやすくなります。 なお、同日検査は医師が認めた場合にのみ可能ですので、ご希望の患者様は当院までご連絡ください。

大腸カメラについて土日、早朝の診察や内視鏡検査にも対応

当院では、日頃お忙しい方のために平日だけでなく土日の診察、検査にも対応しております。ご希望の方は、WEB予約またはお電話でご予約ください。

経口内視鏡検査と経鼻内視鏡検査の違い

胃カメラ検査には、「経口内視鏡検査」と「経鼻内視鏡検査」の2つの方法があります。それぞれの検査方法には特徴があり、患者の状態や目的に応じて選択いただくことが大切です。

①検査方法の違い

経口内視鏡検査は、内視鏡(胃カメラ)を口から挿入し、食道・胃・十二指腸を観察する方法です。内視鏡は通常、細長い管の先にカメラが取り付けられたもので、口を開けた状態で喉を通過して胃に到達します。経口内視鏡検査は視野が広く、病変を細かく観察できるため、精度が高いとされています。

一方で、経鼻内視鏡検査は、内視鏡を鼻から挿入して、同じく食道・胃・十二指腸を観察する方法です。内視鏡が鼻腔を通過し、喉を避けて直接胃に到達します。経鼻内視鏡検査では、口を使わずに検査が行えるため、口の中に物が入る感覚がなく、嘔吐反射が軽減されると言われています。

②患者さんの負担

経口内視鏡検査は、カメラが口から挿入されるため、嘔吐反射や喉に圧迫感を感じることが多く、苦痛を伴う場合があります。特に、過去に嘔吐反射が強く出たことがある方や、喉に敏感な方にとっては、やや不快な体験になることがあります。

一方、経鼻内視鏡検査は、鼻から挿入するため、口を使わずに検査が進むため、嘔吐反射が少なく、痛みや不快感が軽減されると感じる方が多いです。また、検査中に医師と会話をしながら進められる点も、経鼻内視鏡検査の利点です。しかし、鼻腔が狭い場合や、鼻づまりがある場合には、経鼻内視鏡を挿入する際に少し不快感があることがあります。

しかし、どちらの方法も鎮静剤を用いることで苦痛を軽減した状態で胃カメラ検査を受けて頂くことも可能となります。

③検査精度

経口内視鏡検査は、カメラの視野が広く、口から挿入するため内視鏡の角度を自由に調整できるため、精度が非常に高いとされています。特に腫瘍などの異常を見つける際には、生検を行うために経口内視鏡検査が優れていると言われています。

経鼻内視鏡検査は、鼻から挿入するため視野がやや制限されることがあり、カメラを食道に挿入する際の角度調整が経口検査に比べて難しい場合があります。しかし、経鼻内視鏡のスコープの精度や技術も向上しているために経鼻内視鏡検査でも検査結果の信頼性は年々高まっています。

④検査後の状態

経口内視鏡検査後には、喉に麻酔が残っているため、一定時間飲み物や食べ物を摂取しない方が良いとされています。麻酔が切れるまで1時間程度、食事や水分の摂取は避けるよう指示されることが一般的です。また、経口検査では、検査中に喉を刺激されるため、多少の違和感や痛みが残ることがあります。

経鼻内視鏡検査後も、麻酔の影響で喉に違和感が残ることがありますが、経口検査に比べて麻酔の影響は軽微と言われています。また、鼻からの挿入のため、喉に対する負担が少ないため、検査後の不快感が比較的少なく、早めに食事や水分を摂取することができます。ただし、鼻腔が少し痛む場合がございます。

経口内視鏡検査と経鼻内視鏡検査は、どちらも食道・胃・十二指腸の詳細な検査ができる重要な方法ですが、患者様の体調や快適さ、検査の目的に応じて選択することが大切となります。そのため医師と相談の上、自分に最適な方法で検査を受けるようにしましょう。

胃カメラの流れ

Step

検査前日

検査前日の夕食は、検査予約時間の12時間前までには済ませてください。また、食事は消化に良いものを選ぶようにしましょう。水分摂取に関しては特に時間の制限はありませんので、適切なタイミングに水分補給をしてください。12時間以内での水分摂取は、水や薄いお茶など糖分の含まれない透明なものを選択してください。なお、前夜の飲酒はお控えください。

Step

検査当日(ご来院まで)

検査当日は、朝食は摂らずにご来院ください。水分補給は問題ございません。普段薬を服用している場合は、高血圧や不整脈の薬などは起床時に服用してかまいませんが、出来るだけ検査3時間前までに内服を済ませてください。ただし、糖尿病におけるインスリン投与や内服薬の場合は、上記時間外でも休薬してください。なお、服薬の注意点などは事前に説明しますので、指示に従って行うようにしてください。ご予約の30分前までにお越しください。すでに事前の診察を受けている方は、検査予約の20分前の来院で問題ございません。

※ 人間ドックや健診で引っかかった方は、検査結果一式をお持ちください。

検査当日は保険証や各種医療証、お持ちの方はお薬手帳を忘れずにご持参ください。

※ 鎮静剤を使用する場合は、当日は自動車やバイク、自転車の運転は出来ません。

Step

ご来院後~検査

検査前の診察を行なったのち、個室または待合室でお待ち頂きます。順番になりましたらスタッフが内視鏡室にご案内します。胃の泡を消す薬剤を服用し、鼻や喉の麻酔をした後に、検査用の寝台で横になり、ご希望の方は鎮静剤を打ってから医師が検査を行います。

Step

検査

鎮静剤を使った検査の場合は、点滴のラインから鎮静剤を投与し、鎮静剤が効いたことを確認してからスコープを挿入します。検査における所要時間は、5~10分程です。必要に応じて、ピロリ菌検査を同時に実施しております。

Step

検査後

鎮静剤を使用しない場合、検査後は検査前の個室またはリカバリーに移動して頂きます。喉やお腹の状態などが落ち着ましたら、診察室にご案内し、医師が検査結果を説明します。一方、鎮静剤を使用した場合は、リカバリースペースで鎮静剤が抜けるまで休んでいただいた後、診察室にご案内し、医師が検査結果を説明します。鎮静剤が抜けるまでには通常、15~30分程度の時間を要します。

結果説明が終わった後、お会計を済ませたらご帰宅いただけます。

組織検査した際は1-2週間後を目安にご来院いただくか、オンライン診療で結果説明をさせていただきます。

検査終了後の飲食は、終了後1時間後から可能です。最初は少量の水を飲んでみて、問題がなければ通常通り水分を摂ってください。水分摂取に問題がなければ、食事をしていただいて構いません。

よくある質問Q&A

胃カメラ検査とはどんな検査ですか?

胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)は、食道・胃・十二指腸を専用の細いカメラで観察する検査です。炎症・潰瘍・ポリープ・がんなどの病変を直接確認でき、必要に応じて組織の一部を採取(生検)して詳細な診断が可能です。口から挿入する経口タイプと、鼻から挿入する経鼻タイプがあり、経鼻タイプは嘔吐反射が少なく会話も可能となります。また、鎮静剤を使用することで、眠っている間に苦痛なく検査を受けていただけます。

検査は苦しくないですか?

胃カメラ検査は喉を通過するときに嘔吐反射(オエッとなる感覚)を感じることがありますが、検査中は麻酔や鎮静剤を使用することで大幅に苦痛を軽減できます。また、鼻から挿入する経鼻内視鏡は舌の奥に触れず、嘔吐反射が起こりにくいため、負担が少ない方法と言われています。さらに、鎮静剤を使えばほとんど眠っているような状態で検査を行うことができるため、初めての方や苦手意識のある方も、医師と相談して適した方法を選択しましょう。

どのくらい時間がかかりますか?

検査そのものは5〜10分ほどで終了しますが、事前説明や麻酔、検査後の休憩を含めると、全体では1時間ほどの滞在時間が見込まれます。鎮静剤を使う場合は、覚醒までの時間が加わるため、さらに30〜60分程度の回復時間が必要となります。また、生検(組織採取)などを行った場合は、その分少し時間が延びることもあります。初めての場合は検査の流れの説明に時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュールで受診することをおすすめしています。

検査前の食事制限はありますか?

胃カメラ検査の精度を高めるためには、前日の夜から食事を控える必要があります。通常、検査前日の夕食は午後9時ごろまでに済ませ、脂っこいものや繊維の多い食べ物は避けましょう。また当日の朝は絶食(水または少量の白湯のみ)でご来院してください。

※糖尿病や高血圧の薬を服用している方は、事前に医師に相談して服薬のタイミングや休薬の有無を確認してください。

鼻からの胃カメラと口からの胃カメラ、どちらが楽ですか?

経鼻内視鏡は、舌の奥に触れにくいため嘔吐反射が少なく、楽だと感じる方が多いです。経鼻内視鏡検査の場合には、検査中に会話が可能で、医師とコミュニケーションをとりながら進められることもできます。しかし、鼻の構造や過去の手術歴、アレルギー性鼻炎などにより、鼻からの挿入が難しい方もいます。一方で経口内視鏡は視野が広く、より詳細な観察や処置が必要な際に適しているとされています。どちらが適しているかは患者さんの体質や検査目的によって異なるため、医師と相談して最適な方法を選択しましょう。

鎮静剤は使えますか?

当院では鎮静剤を使用して胃カメラ検査を受けることができます。鎮静剤を使うことで、ほとんど眠ったような状態で検査が行われ、苦痛や不安を大きく軽減できます。しかし、使用後は意識が回復するまで時間がかかり、当日の車の運転は控える必要があります。また高齢者や持病のある方では、鎮静剤の使用に注意が必要な場合もあるため、事前に医師とよく相談してください。

検査で何がわかりますか?

胃カメラ検査では、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察できるため、胃炎・胃潰瘍・逆流性食道炎・胃ポリープ・胃がんなどの病変を正確に診断できます。また、ピロリ菌感染による胃粘膜の萎縮や腫瘍性病変など、がんのリスクを示す兆候も発見できます。必要に応じて病変の一部を採取(生検)し、顕微鏡で詳細な病理診断を行うことで、良性・悪性の判断も可能です。自覚症状のない早期がんを見つけるためにも、定期的な胃内視鏡検査が非常に重要となります。

胃カメラ検査を受けるタイミングはいつですか?

胃カメラ検査は、消化不良や胃痛、胸やけ、胃もたれなどの症状が続く場合に受けるべきと言われています。特に、症状が長期間改善しない場合、または食事後の痛みや吐き気が強くなる場合には早期に受けるようにしましょう。さらに、喫煙や飲酒の習慣があり、胃がんのリスクが高い方や、家族に胃がんの人がいる場合も、定期的な胃内視鏡検査が推奨されます。また、過去に胃潰瘍や胃のポリープがあった方は、再発や変化を早期に発見するために、定期的に受けることが重要となります。

検査後はすぐに帰れますか?

鎮静剤を使用しなかった場合は、検査後すぐに帰宅可能です。ただし、のどの麻酔が残っている間はむせやすいため、30分~1時間ほどは飲食を控えましょう。鎮静剤を使用した場合は、覚醒に時間がかかるため、リカバリールームで1時間ほど休んだ後の帰宅になります。当日の車の運転や機械操作は禁止されておりますので、公共交通機関かご家族の送迎を利用してください。

どのくらいの頻度で受ければいいですか?

胃カメラ検査の受診頻度は、年齢やリスク因子によって異なります。一般的には、ピロリ菌に感染している、またはピロリ菌感染歴がある方、胃潰瘍やポリープの既往がある方、家族に胃がんの人がいる場合などは、1年に1回の定期検査が推奨されています。特に症状がない場合でも、40歳を過ぎたら一度は胃カメラ検査を受け、リスクを把握しておくことが望ましいと言われています。