逆流性食道炎とは

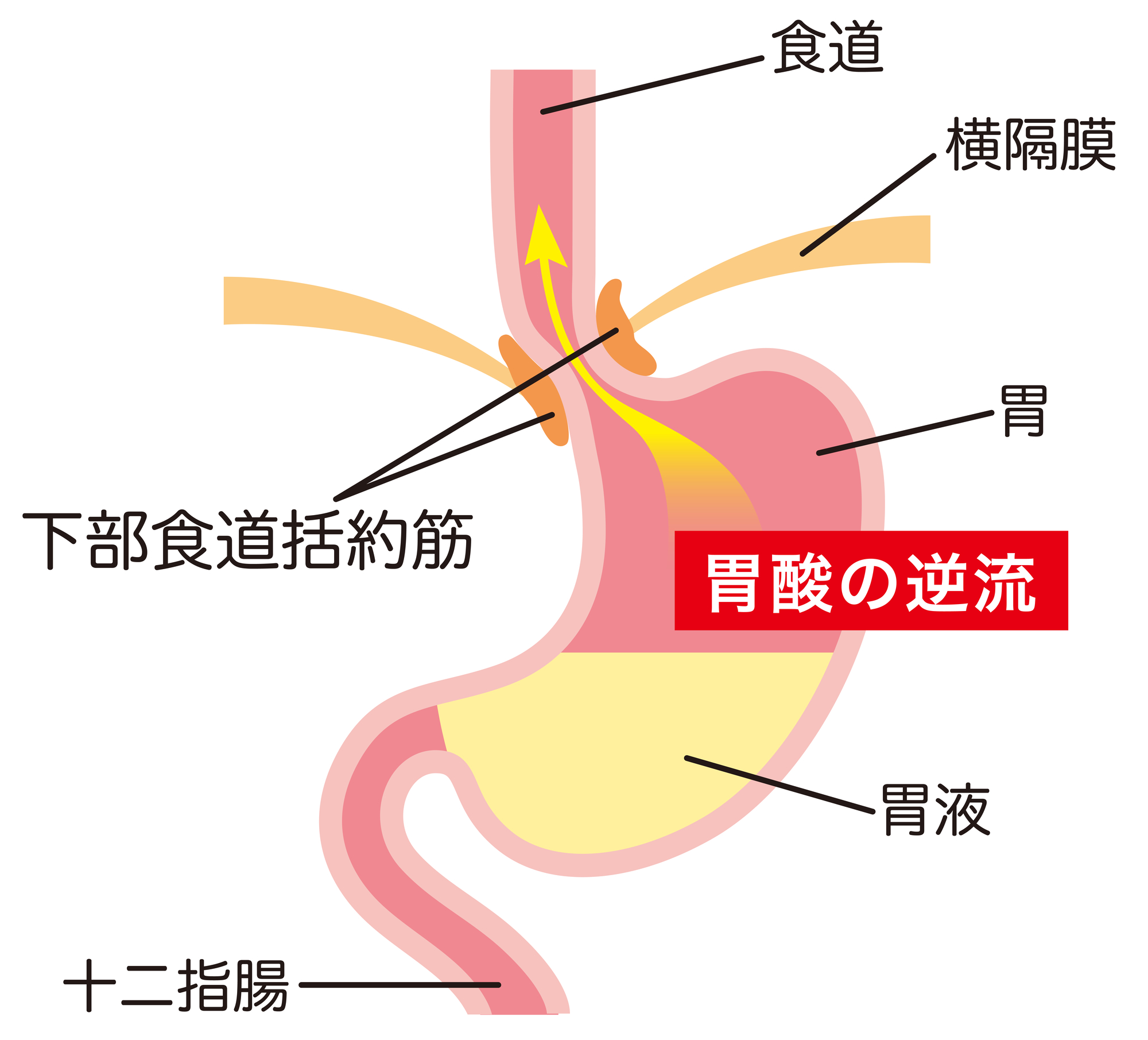

逆流性食道炎とは、胃酸などの胃の内容物が食道に逆流することで食道に炎症を引き起こす疾患です。健康な人でもたまに胃酸が逆流することはありますが、短時間であれば特に問題ありません。ただし、逆流の時間が長くなると、食道の粘膜は胃酸によって損傷し、炎症を起こすようになります。

通常、食道と胃の間には下部食道括約筋という筋肉があり、飲食物が胃に届いた際に逆流を防ぐ役割を果たしています。しかし、この括約筋がゆるんだり、腹圧が高まったりすると、胃の内容物が食道に逆流してしまいます。日本でも食生活の欧米化や肥満の増加などにより、逆流性食道炎の患者数は増加傾向にあります。増加の要因は、脂肪分の多い食事、アルコール、喫煙、過度なストレスなどと言われています。また、加齢による括約筋の機能低下や、食道裂孔ヘルニアの存在も、逆流性食道炎の発症に関与する要因となります。逆流性食道炎は一過性の不調ではなく、慢性的な経過をたどることが多いため、治療や生活習慣の見直しが重要となります。適切に対処せずに放置すると、食道粘膜が慢性的な炎症にさらされ、より重篤な病変に進行する可能性があるため注意が必要です。

逆流性食道炎の症状

逆流性食道炎の代表的な症状は胸やけや呑酸(どんさん)となります。胸やけは、胸の中央から喉にかけての焼けるような痛みや不快感で、特に食後や横になったときに悪化しやすい傾向があります。呑酸とは、口の中に酸っぱい液体がこみ上げてくる感覚で、胃酸が食道を通って口腔まで達することによって生じます。胸焼けと呑酸以外にも多様な症状がみられることがあり、喉の違和感や慢性的な咳、声のかすれ、喉の痛み、飲み込みにくさ(嚥下困難)などがあります。

また、胸痛を訴えることもあり、狭心症や心筋梗塞と似た症状のため注意が必要となります。症状の程度は人によって異なり、軽度の胸やけを感じる程度の人から、日常生活に支障をきたすほど強い不快感を抱える人までさまざまです。症状の出現頻度や強さに応じて、治療方針は異なります。軽症の場合は生活習慣の改善が中心となりますが、症状が強い場合は薬物療法が必要です。治療を怠ると、食道粘膜が慢性的に傷つき、出血や潰瘍、狭窄などを引き起こす可能性もあります。自覚症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。

逆流性食道炎の原因

逆流性食道炎は、食道と胃のつなぎ目にある下部食道括約筋という筋肉が緩んでいることが主な原因と考えられます。下部食道括約筋とは胃の入り口にある筋肉で、食物が通過するとき以外は胃の内容物が食道に逆流しないように胃の入り口を締めるはたらきがあります。この筋肉が何らかの原因で緩むことで、逆流を起こすようになります。

下部食道括約筋が緩む原因としては、加齢、食べ過ぎ、早食いなどなどによる胃内圧の上昇、肥満、衣服による締め付けなどによる腹圧の上昇、高脂肪食などが挙げられます。

喉の違和感・みぞおち痛みはありませんか?

逆流性食道炎の主な症状は、胸が焼ける感じや酸っぱいものが上がってくる感じ、食後に胸の痛みやみぞおちの痛みなどが挙げられます。

その他では、喉の違和感、声のかすれ、肺や心臓に異常がない慢性の咳などがあり、これらは主に睡眠中に胃液が喉の付近まで逆流してくることで起こります。

逆流性食道炎と食道がんの関係

逆流性食道炎と食道がんには深い関係があります。特に、「バレット食道」と呼ばれる状態は、逆流性食道炎の長期化によって引き起こされる病変で、食道がんのリスク因子として知られています。通常、食道の内側は扁平上皮という組織で覆われていますが、慢性的な胃酸の逆流により、この上皮が胃や腸に似た円柱上皮に置き換わることがあります。これがバレット食道であり、前がん病変とみなされています。欧米では、逆流性食道炎からバレット食道、そして腺がんへと進行するケースが多く報告されており、食道腺がんの発症率は年々増加しています。一方、日本では食道がんの大多数が扁平上皮がんであり、飲酒や喫煙などが主な原因とされていますが、近年は食生活の欧米化に伴い、腺がんの割合も徐々に増えてきています。逆流性食道炎そのものがすぐにがんに結びつくわけではありませんが、長期間にわたって症状が持続する場合、定期的な胃内視鏡検査が推奨されています。特にバレット食道が認められる場合は、がん化の兆候がないか注意深く観察する必要があります。

食道がん

食道がんとは、食道の粘膜に発生する悪性腫瘍で、日本では特に中高年の男性に多く見られる疾患と言われています。主に食道の内側を覆う扁平上皮から発生する「扁平上皮がん」が大多数を占めますが、欧米では胃酸の逆流によりバレット食道を経て発生する「腺がん」の割合が増えています。食道がんの原因には、喫煙、過度の飲酒、熱い飲食物の摂取、食道粘膜への慢性的な刺激などがあります。初期の食道がんは自覚症状が乏しいことが多く、進行すると「食べ物が飲み込みにくい」「胸がしみる」「体重減少」などの症状が現れます。早期発見には胃カメラ検査が重要であり、定期的な健診や症状がある際の早めの受診が勧められます。

バレット食道

バレット食道とは、通常は扁平上皮で覆われている食道の粘膜が、長期間にわたる胃酸の逆流によって、胃や腸に似た「円柱上皮」に置き換わってしまう状態を指します。このような粘膜の置き換わりを「上皮の変性(化生)」と呼び、バレット食道はその代表的な例となります。本来、円柱上皮は胃や小腸などの消化液に強い組織ですが、食道に現れるのは異常であり、これが慢性的な炎症に対する防御反応と考えられています。

バレット食道は「逆流性食道炎」の進行により生じることが多く、長年にわたって胃酸が食道粘膜を刺激し続けることで発症すると言われています。発見されても症状自体は逆流性食道炎とほとんど変わらず、胸やけや呑酸(酸っぱいものがこみ上げる感覚)などが主ですが、自覚症状が乏しいケースも少なくありません。そのため、胃カメラ検査で偶然見つかることもあります。バレット食道が重要視されるのは、その組織変化が「食道腺がん」へと進行するリスクを高めることが知られているためです。

逆流性食道炎の治し方

逆流性食道炎の薬物治療

逆流性食道炎の主な治療は、胃酸分泌抑制薬を内服して過剰な胃酸分泌を抑制することが有効です。これにより、炎症を抑制して粘膜を修復させ、症状を改善させることができます。また、状態に応じて胃酸分泌抑制薬に加え、粘膜保護薬や蠕動運動などの機能改善薬を併用することもあります。炎症を治しつつ、粘膜の状態を改善させることが再発の予防に繋がります。PcabやPPI

Pcab・PPIとは、胃酸分泌抑制薬です。治療や再発の予防に有効です。H2ブロッカー

H2ブロッカーとは、ヒスタミンH2受容体のはたらきを抑制し、胃酸分泌を起こしにくくする薬です。消化管運動機能改善剤

消化管運動機能改善剤とは、蠕動運動などの機能を促進することで胃に食物が留まる時間を短縮させ、逆流リスクを低下させる薬です。仮に逆流が起こった場合も、蠕動運動が活発であればすぐに胃の内容物が胃へ戻されるため、食道粘膜の損傷を軽減できます。制酸薬

制酸薬とは、胃酸を中和することで食道粘膜の損傷を抑え、炎症を改善させる薬です。粘膜保護薬

粘膜保護薬とは、食道粘膜を保護して、改善を促す薬です。逆流性食道炎は自力・自然に治る?

慢性的ではなく一過性の胃酸逆流であれば、無症状な場合もあります。また、症状が軽い場合は、自然治癒することもあります。実際に、無症状の患者様を胃カメラ検査で調べると、過去に逆流性食道炎を起こした痕跡が見られるケースもあります。逆流性食道炎の漢方薬

上記の通り、一般的に逆流性食道炎の治療には胃酸分泌を抑制する薬を使用しますが、症状がなかなか改善しない場合には漢方薬が適用されることもあります。 代表的な漢方薬としては、半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)、半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)、六君子湯(りっくんしとう)、小柴胡湯(しょうさいことう)などが挙げられます。逆流性食道炎の検査

逆流性食道炎の診断には、胃カメラ検査が必要となります。「胸やけ」や「呑酸」がみられる場合、逆流性食道炎が疑われます。その診断を確定するためには胃内視鏡検査(胃カメラ検査)が最も有効となります。胃カメラ検査では、食道粘膜の炎症の有無や重症度、バレット食道などの合併病変の有無を観察できます。しかし、症状があっても内視鏡で異常が確認できない「非びらん性逆流症(NERD)」も存在します。

胃カメラ検査について非びらん性逆流症(NERD)とは

非びらん性逆流症(NERD)とは、逆流性食道炎の一種で、胸やけや呑酸といった症状はあるものの、内視鏡検査で食道粘膜に明らかな炎症(びらん)が認められない状態を指します。逆流性食道炎の患者のうち、約半数以上がこのNERDに分類されるとされており、特に若年層や女性に多い傾向があります。症状の原因は、微量の胃酸逆流に対する食道の過敏性、知覚過敏、自律神経の影響などが考えられています。診断は、症状の問診と胃内視鏡検査によりびらんの有無を確認し、他の疾患を除外することで行われます。

逆流性食道炎に飲むヨーグルト?

逆流性食道炎に効果のある食品として、ヨーグルトはお勧めです。ヨーグルトは消化が良く胃にも優しいので、不快な症状の予防や改善効果が期待できます。ただし、酸味が強いヨーグルトは胃酸の分泌を促進し、逆流性食道炎を悪化させる恐れがありますので控えるようにしましょう。

逆流性食道炎に大根おろしが良い?

大根おろしも逆流性食道炎の症状の緩和にお勧めです。大根おろしの中には市販の胃薬にも使用されているジアスターゼというタンパク分解酵素が入っており、消化を助長する効果があります。 肉を食べると胸やけを起こすことにお悩みの方は、大根おろしと一緒に食べること良いでしょう。また、大根の他ではかぶや山芋にもジアスターゼが入っていますので、一緒に取ると効果的です。

逆流性食道炎を抑えるには寝方にコツがある?

胃の形状は、通常左側にせり出していますので、多くの場合左側を下にして寝ると、胃の凹みに胃液が溜まって逆流を起こしづらくなる傾向があります。個人差はありますが、右側を下にして寝る癖がある方は、一度試しに逆向きで寝てみてください。

逆流性食道炎でお困りではありませんか?

食後に胸がムカムカする、喉の奥が酸っぱい、寝ているときに胃液が上がってくるような感覚があるなどの症状に心当たりはありませんか?これらの症状は、逆流性食道炎のサインかもしれません。逆流性食道炎とは、胃酸や消化液が食道に逆流することで、食道の粘膜が炎症を起こす病気です。近年、食生活の欧米化やストレス、肥満の増加などにより、日本でも患者数が急増しています。胸やけや呑酸などの典型的な症状のほかにも、慢性的な咳、喉の違和感、声のかすれといった症状があらわれることもあります。逆流性食道炎は、放っておくと慢性化し、バレット食道などの前がん病変に進展するリスクもあります。しかし、適切な治療と生活習慣の見直しで、症状は改善し、再発も予防できます。「年のせいだから仕方ない」とあきらめず、気になる症状がある方は、ぜひ一度消化器専門の医師にご相談ください。